|

戻る↑ |

| これまでの研究 |

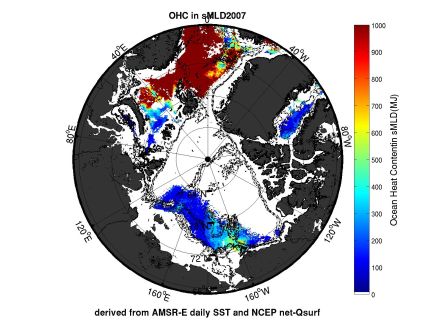

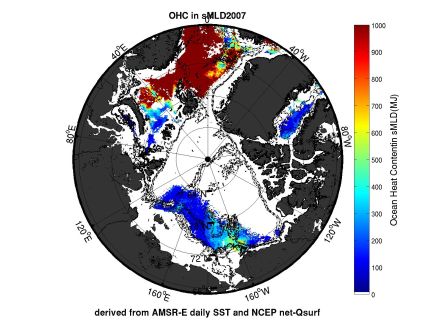

本研究では大気ー海洋熱収支により混合層内熱量変動が決定されるという仮定のもとに,AMSR-E海面水温データおよび気候値を用いて,表層混合層深度とSML内の貯熱量を推定した.その結果,近年,西部北極海で見られるようになった「亜表層水温極大(Near

Surface Temperature Maximum, NSTM)」の形成海域を特定するに至った.NSTMの塩分値は,融氷水もしくは河川水であることを示すことから,その熱源は太平洋水ではなく,日射による加熱といえる.NSTMは20m~40mにあることから,NSTMは比較的深く暖かい表層混合層から冬期に大気へ熱が奪われた名残であると考えられる(Mizobata and Shimada, 2012, Deep Sea ResearchⅡ, Special Issue "Satellite

Oceanography and Climate Change").また本研究での仮定は氷縁では成り立たないこと,つまり結氷期の氷縁では,海洋側に熱の流出入があることも見出された.

|

2007年結氷期直前の北極海における

表層混合層内の海洋貯熱量

(AMSR-Eによる推定値) |

|

[IARC-JAXA北極圏研究プロジェクト]:

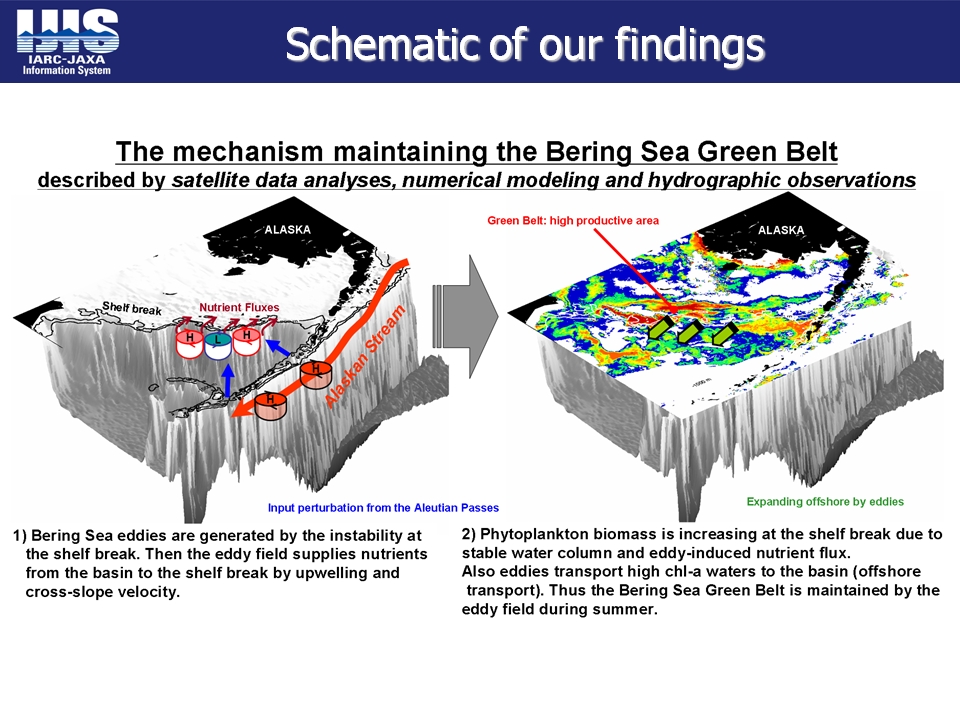

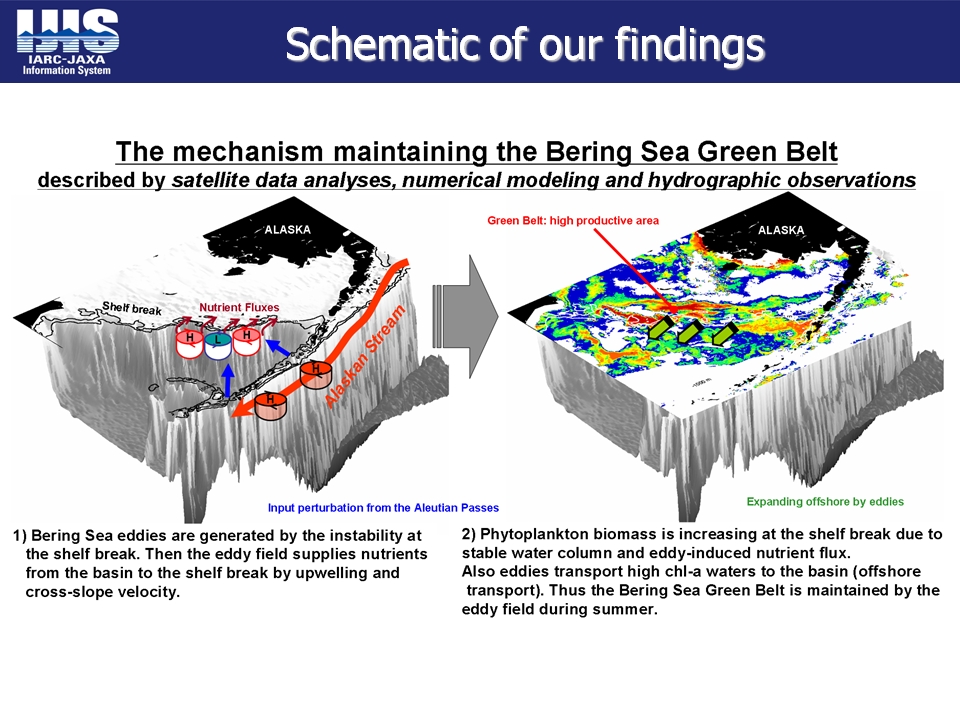

ベーリング海陸棚斜面域における中規模渦の基礎生産維持機構の解明

|

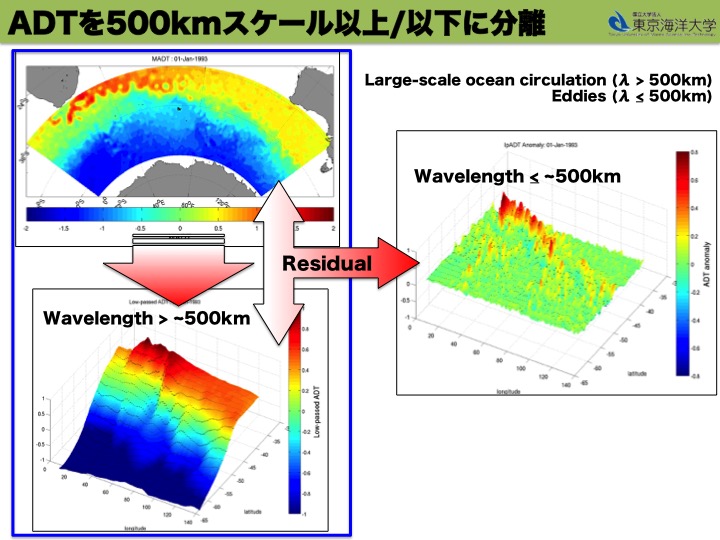

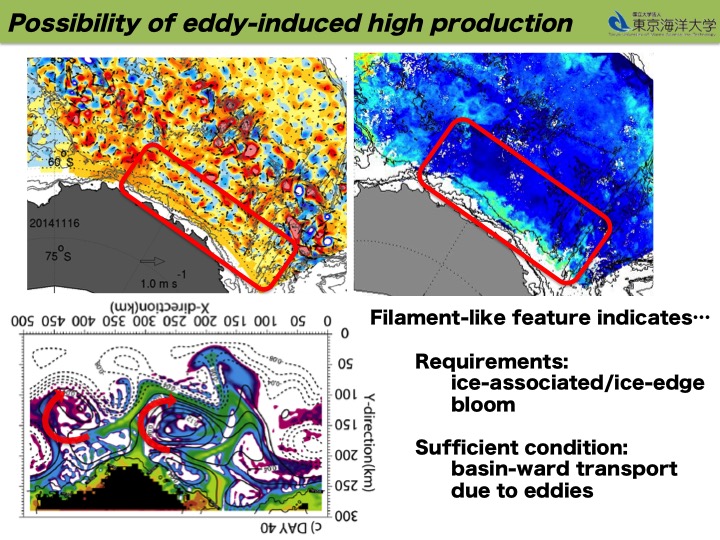

海洋の植物プランクトンブルームは,春期・秋期に起こるのが一般的であるが,ベーリング海の陸棚斜面域では.春期以降も夏期にかけて基礎生産量が増大する.かねてから,同海域では中規模渦が生物生産に関与しているとされていたが,そのメカニズムは不明であった.本研究では,現場観測・衛星リモートセンシング・数値実験を用いて,基礎生産量を増加・維持する中規模渦の役割を明らかにした.陸棚斜面域では,渦による表層への栄養塩供給(ボトムアップ)と高基礎生産水塊の外洋への輸送(Shelf-basin exchange)が重要であることが明らかになった(Mizobata et al., 2002, Progress in Oceanography; Mizobata and Saitoh, 2004, Journal of Marine Science; Mizobata et al., 2006, Journal of Geophysical Research-Oceans; Mizobata et al., 2008; Deep Sea Research Ⅱ). |

|

|

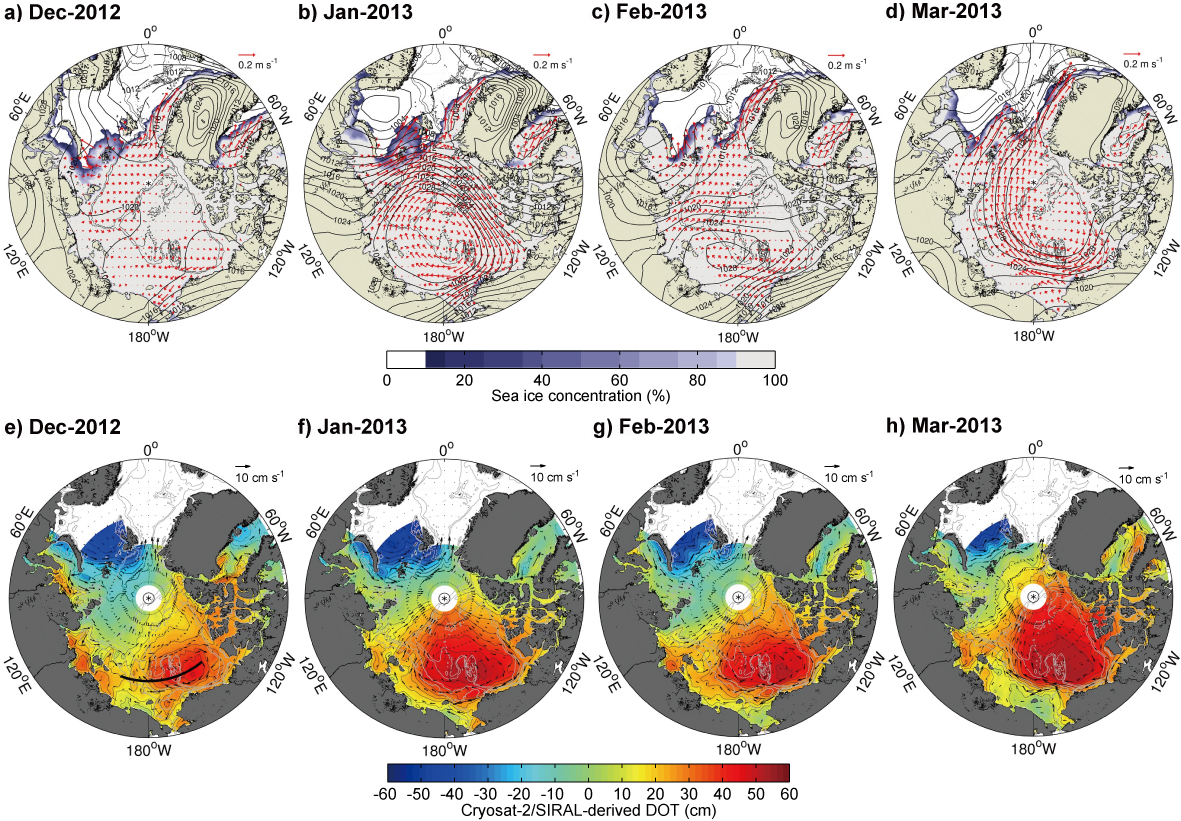

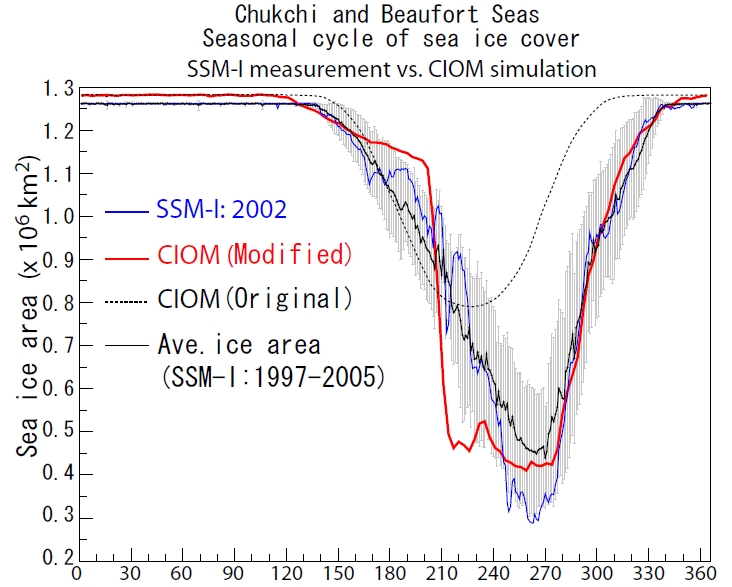

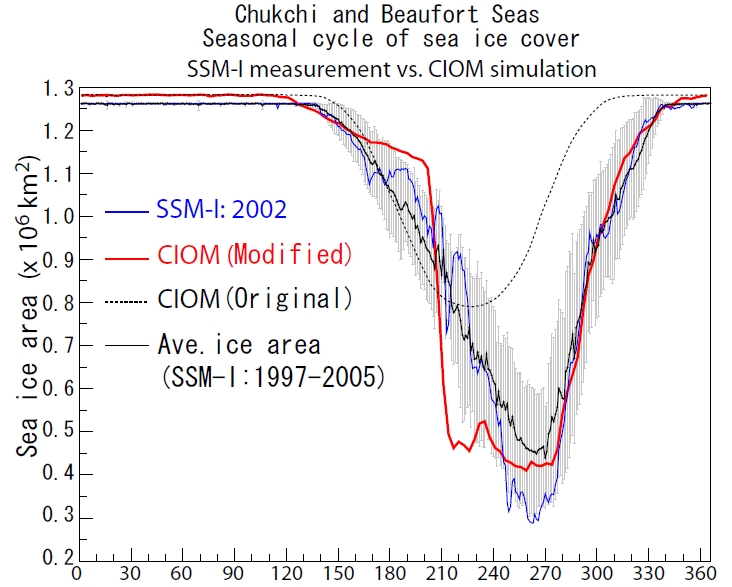

国際北極圏研究センターで開発されたIARC-Coupled Ice-Ocean Model (CIOM)の海氷分布再現性について改良を行った(Jin

et al., 2008, AOS; Wang et al., 2009a, CJPS; Wang et al., 2009b, CJPS).→再現結果のアニメーション. |

マイクロ波センサーSSM-Iによる海氷面積とCIOMにより再現された海氷面積の時系列(2002年)

|

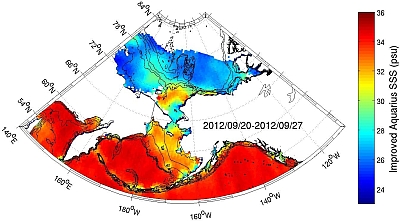

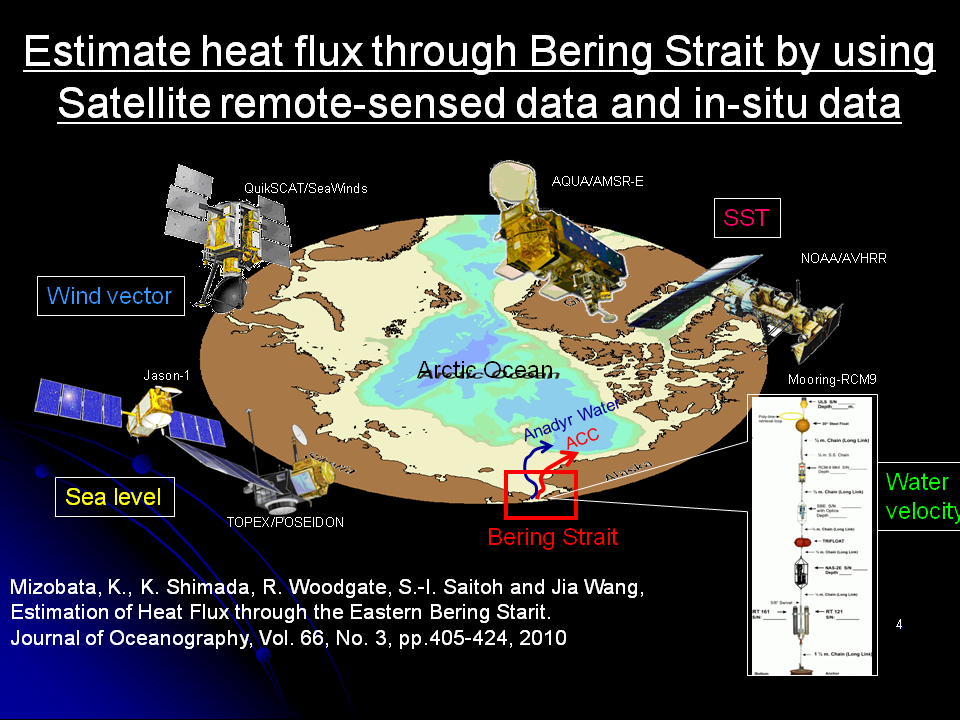

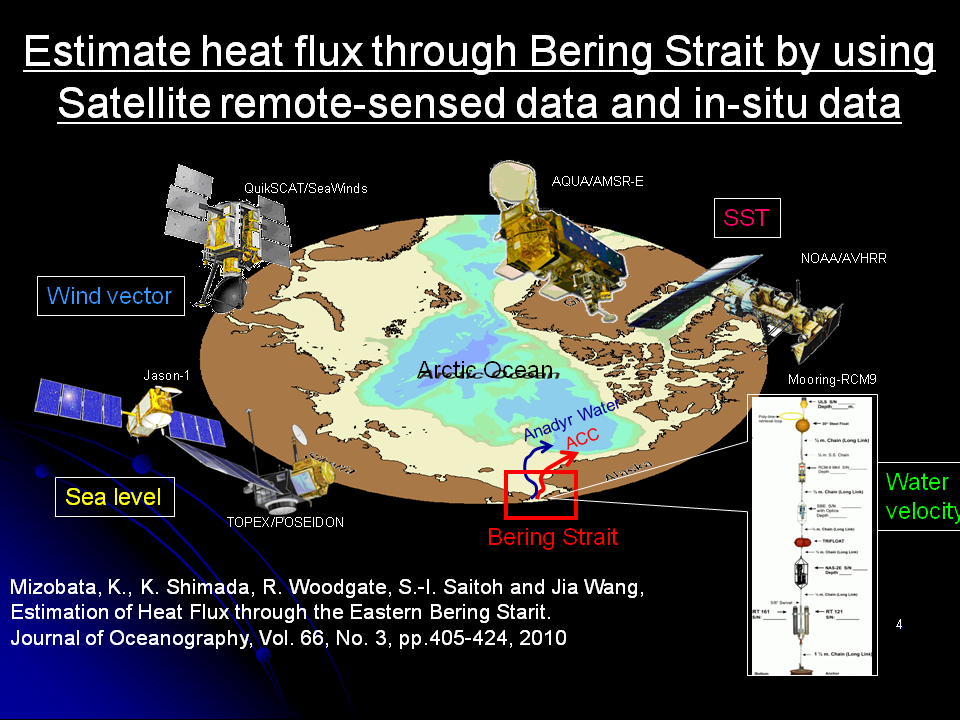

西部北極海に流入する太平洋水由来の熱流量を,衛星データ(海面高度・風速・水温)から推定する方法を確立した.具体的には,順圧流速・傾圧第一モードの構造および水温鉛直プロファイルの推定を,上記衛星データから可能にした(Mizobata et al., 2010, Journal of Oceanography).

+バロー峡谷における流量・熱フラックスの推定

海氷が激減している北極海カナダ海盆へバロー峡谷を介して流入する,太平洋水の流量および熱流量を推定する方法を確立する.

|

複数衛星データを併用したベーリング海峡熱フラックス推定のイメージ

|

|