クリル海峡における日周期内部潮汐波と乱流混合

世界中のほとんどの海洋において、最も強い潮汐は半日周期のものです。 このような中で、北太平洋とオホーツク海とを隔てるクリル海峡(千島列島間の海峡)は、一日周期の潮汐である日周潮が卓越する特異的な海域として知られています。 この強い日周潮流が急峻な海底地形にぶつかることで、クリル海峡では強い鉛直乱流混合が生じています。 こうして引き起こされた鉛直乱流混合は、オホーツク海や北太平洋の中層に広く分布する水塊の形成・輸送や、北太平洋の深層循環の維持に重要な役割を果たしていると考えられてきました。

クリル海峡の鉛直混合がこのような大規模な海洋・気候現象に及ぼす影響を定量的に議論するためには、この海域における鉛直拡散係数の正確な空間分布を知ることが不可欠です。 しかしながら、これまで空間分布どころかその平均的なオーダーさえもよくわかっていませんでした。

北太平洋からオホーツク海へと流入する外部潮汐波(海面変位として表れる潮汐)は、クリル海峡を通過する際に海底地形にぶつかることで内部潮汐波(海面変位に表れない潮汐)へと変換され、そのエネルギーを失います。 このエネルギー損失は、オホーツク海内部の潮位場形成に大きな影響を与えています。 私たちは、まずこの点に着目し、衛星海面高度計データと合致するような潮位場を数値モデル内で再現することを通じて、外部潮汐波から内部潮汐波へのエネルギー変換率を見積もりました(Tanaka et al., 2007)。

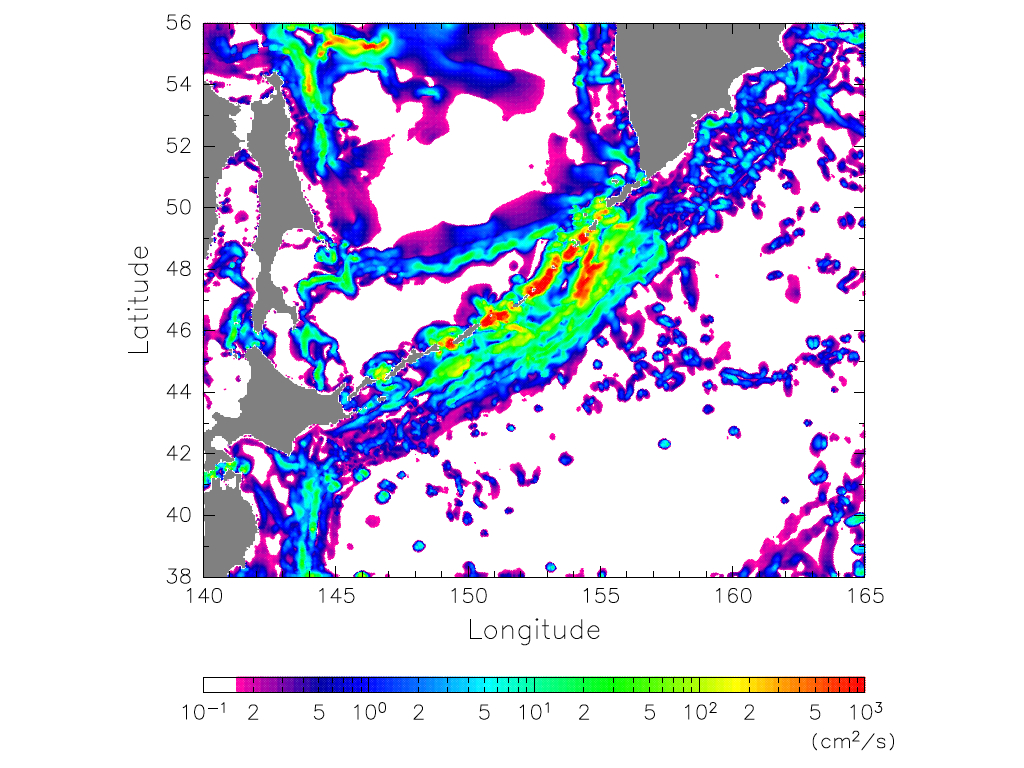

次に、励起される内部潮汐波の伝播および散逸特性を、高解像度の3次元数値モデルを用いて調べました。 その結果、クリル海峡では日周潮の周波数が慣性周波数以下となるために、励起される内部波は地形に捕捉されたものとなり、島や海山・海嶺の周りを時計回りに伝播しながらほぼすべて海峡内で散逸することが示されました(図1)。 さらに、地形性捕捉波は海底近くに強い流速鉛直シアーを作ることで、強混合域を形成することが明らかになりました(Tanaka et al., 2010a)。 これらの結果を合わせることで、クリル海峡全体で平均した鉛直拡散係数は約25 cm2 s-1に達すると見積もられました(図2)。

図1: 水深1000 mにおける日周期の等密度面変動。島や海底地形の周りを時計回りに伝播する地形性捕捉波が見られる。

図2: 数値実験と衛星海面高度データによって見積もられたクリル海峡内における鉛直拡散係数の分布。

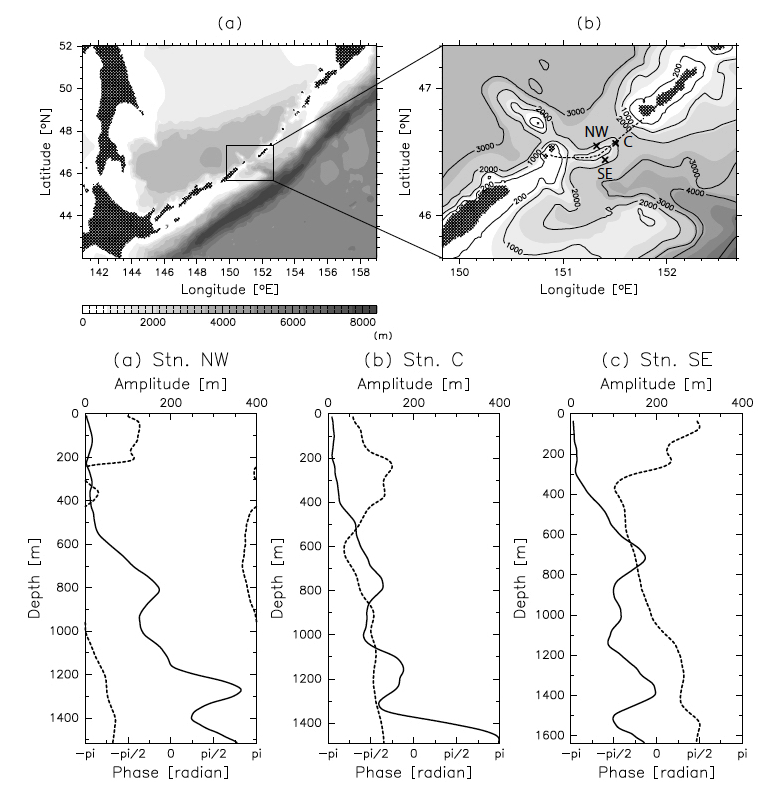

このように主に数値実験に基づいて予測された日周潮汐起源の地形性捕捉波とそれに伴う中・深層での強い乱流混合の存在は、ロシア船を利用した観測からも確かめることができました(Tanaka et al., 2014)。 その一例として、図3に海峡内にそびえる海山を囲む3点で観測された日周期等密度面変動の鉛直プロファイルを示します。 地形性捕捉波の振幅が大きくなる深層およそ1000 m以深での位相に着目すると、時計回りの順に少しずつ遅れていっていることがわかります。 この位相差はちょうど地形性捕捉波の伝播によって説明可能なものでした。

図3: (上)クリル海峡の地形図。×印が観測点を表す。(下)各観測点における日周期等密度面変動の鉛直プロファイル。実線が振幅、波線が位相を表す。

ホームへ