クリル海峡の乱流混合が海洋循環・気候変動に与える影響

クリル海峡における鉛直乱流混合は、オホーツク海や北太平洋の中層に広く分布する水塊の形成・輸送や、北太平洋の深層循環の維持に重要な役割を果たしていると考えられてきました。 さらに近年では、18.6年周期潮汐変調を通じて、北太平洋の十年規模気候変動にも影響を及ぼす可能性が提唱されています。 私たちは、数値実験と衛星海面高度データに基づいて見積もられた現実的なクリル海峡の鉛直拡散係数を海洋大循環モデルや大気海洋結合モデルに組み込むことで、その定量的な評価を行いました。

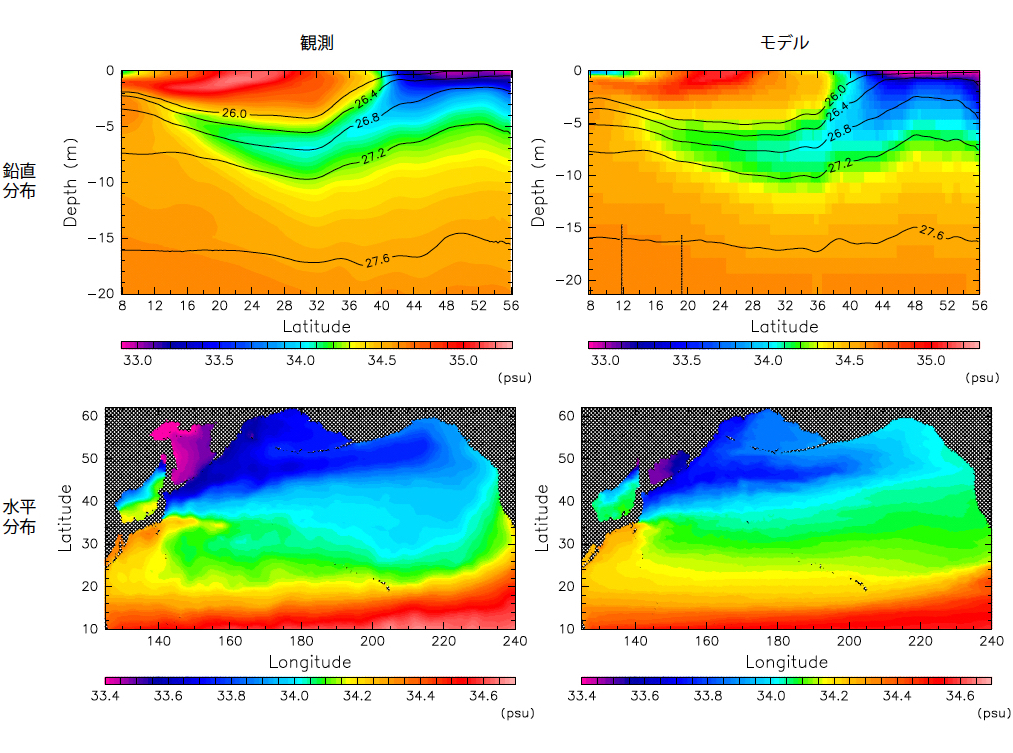

北太平洋中層の水深500 m付近には、北太平洋中層水と呼ばれる鉛直方向に見たときの塩分極小で特徴づけられる水塊が広がっています。 この水塊は、これまでの低解像度海洋大循環モデルでは、クリル海峡全域で200 cm2 s-1のような非現実的に大きな鉛直拡散係数を仮定しない限り再現できないことが知られていました。 この事実は、北太平洋中層水の形成にはクリル海峡における強い鉛直混合が不可欠であることを示すものと長く信じられてきました。

しかしながら、私たちは、渦許容海洋大循環モデルを用いて黒潮-親潮混合域の中規模渦を再現すれば、より現実的な、1オーダー小さな鉛直拡散係数であっても、十分現実的に北太平洋中層水を再現できることを示しました(図1)。 この結果は、海洋大循環モデルにおいて鉛直拡散係数を単なるチューニングパラメータのように扱ってしまいがちな海洋物理学の現状に対して警鐘を鳴らす極めて重要な知見と言えます(Tanaka et al., 2010b)。

図1: 北太平洋における塩分の分布。(上段)東経165度に沿っての鉛直断面図。(下段)密度26.8σθ面上での水平分布。(左列)観測値。(右列)クリル海峡における現実的な鉛直拡散係数を与えた場合の数値実験結果。

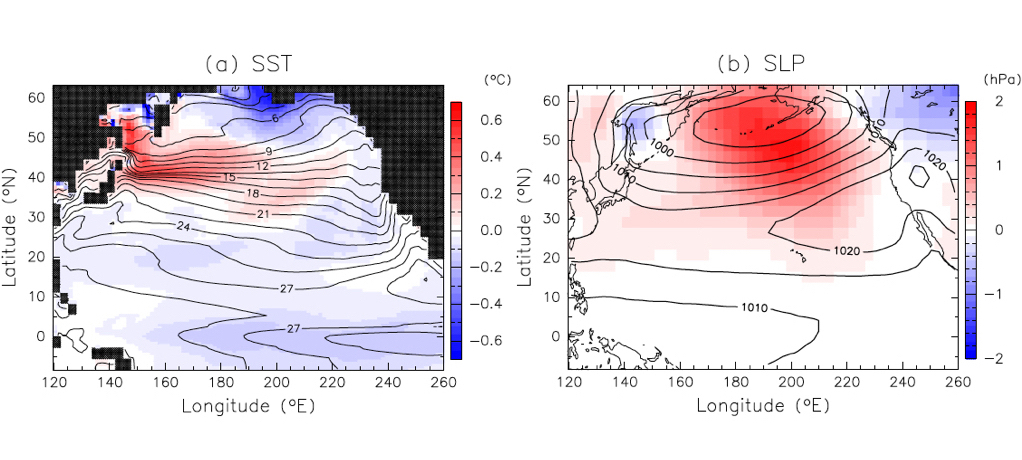

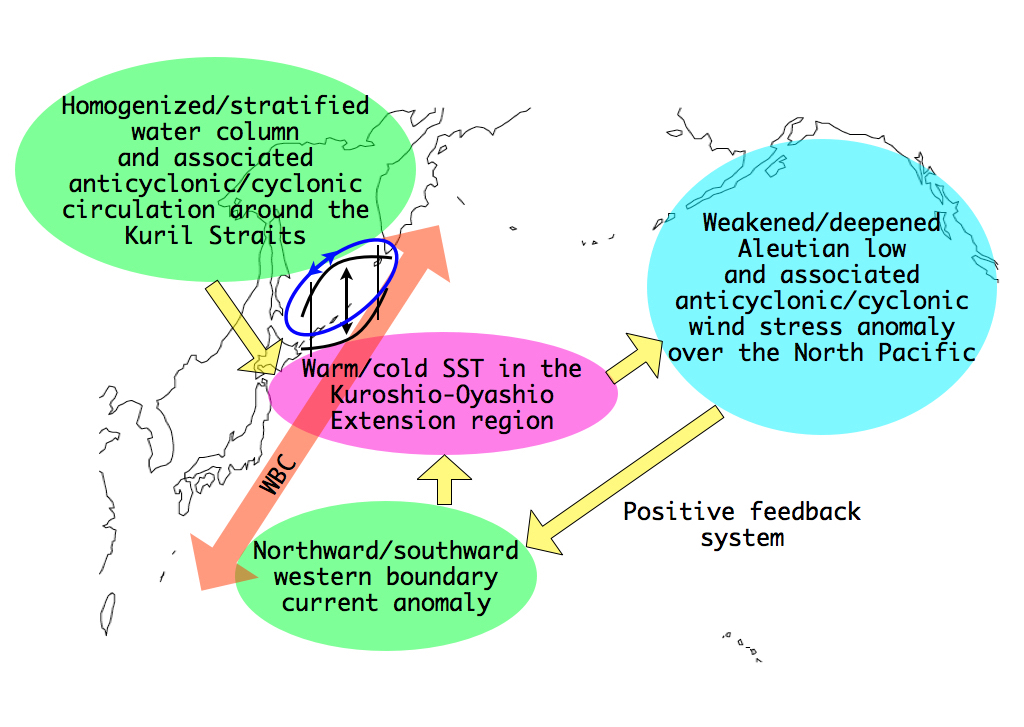

日周潮起源の鉛直乱流混合は、地球に対する月の軌道傾斜角が18.6年周期で振動することに伴って、強い変調を受けることが知られています。 そこで最後に、クリル海峡における鉛直乱流混合強度の18.6年周期変動が、気候変動にどのような影響を及ぼすのかを、大気海洋結合モデルを用いて調べました。 その結果、北太平洋十年規模変動と呼ばれる北太平洋で最も顕著な気候変動モードに酷似した海面水温偏差のパターンが黒潮-親潮続流域に現れることが示されました(図2a)。 詳細な解析の結果、この水温偏差は、まず、強い鉛直混合が存在するクリル海峡周辺での流速偏差によって励起され、その後、中緯度域の大気海洋相互作用によって増幅されていることがわかりました(図3, Tanaka et al., 2012)。 実際、海洋の変動と同期して、大気場の方にも18.6年周期変動が現れていました(図2b)。

図2: 潮汐混合が強い期間と弱い期間とでの、(a)年平均海面水温と(b)冬季平均海面気圧の差。コンターは長期平均を表す。

図3: 潮汐混合の18.6年周期変動が北太平洋の気候変動を引き起こす物理機構をまとめた模式図。

ホームへ