北里 洋 特任教授

Hiroshi Kitazato, Research Professor

専門:地球生命科学、深海生物学、海洋微古生物学、地質学

経歴:

- 1948年、東京都生まれ

- 東北大学大学院理学研究科博士課程修了。日本学術振興会奨励研究員(東京大学理学部)、静岡大学理学部助手、助教授、教授を経て、2002年海洋科学技術センター(現・海洋研究開発機構)入所。2009年から海洋・極限環境生物圏領域長。2014年から、東日本海洋生態系変動解析プロジェクト、プロジェクト長。2016年3月、国立研究開発法人海洋研究開発機構退所。同年4月から、国立大学法人東京海洋大学特任教授

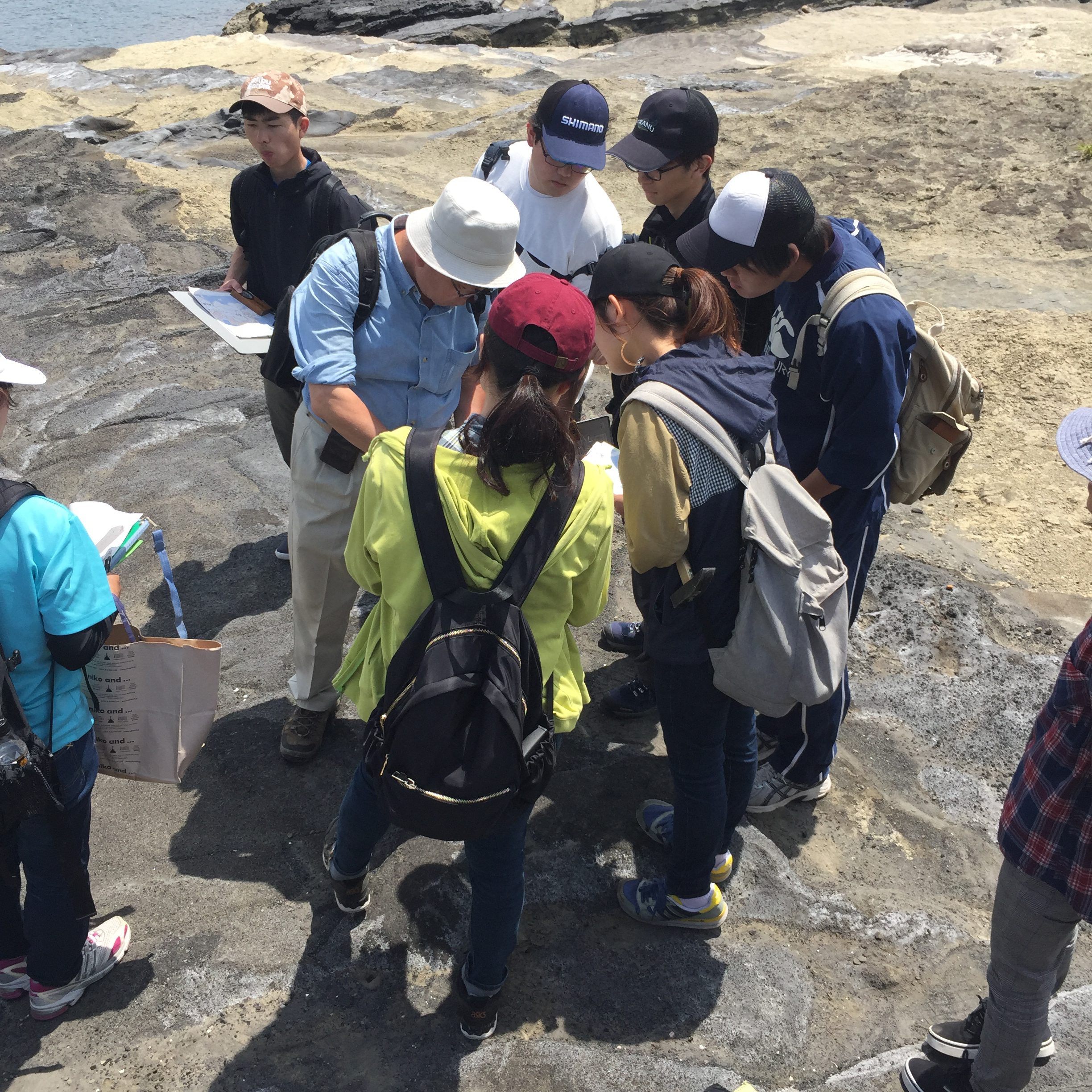

写真 地学実験の一環で訪れた城ヶ島の海岸にて

写真 地学実験の一環で訪れた城ヶ島の海岸にて

学生時代は地質学古生物学を専攻し、山形、秋田、そして千葉県のフィールド調査をしていました。それぞれの地域の地史を紐解くのが面白く、地質図作り、化石群集解析、微化石層序、古地磁気層序、同位体年代測定、しゅう曲の数理解析など、何にでも手を出しました。ただ、古生物への興味は高校時代から変わらず、博士課程では千葉県房総半島の深海で堆積した地層から産出する海生真核単細胞生物、有孔虫化石の古生態構造解析と古海洋環境復元を行いました。大学院修了後、化石になった生物が現在の海洋でどのように生きているのかを知らないと地球史や生命史を語ることはできないことを痛感し、底生有孔虫の飼育と飼育実験を始めました。その後、海洋研究開発機構に移り、同所が所有する海洋観測機器を用いて海洋生物の現場培養を試みるなど先端研究に手を染め、深海生物とくに有孔虫類の起源、進化そして生態に関する研究を継続して行っています。東京海洋大学に移った現在も、深海生有孔虫の研究はライフワークとして続けています。世界中の深海をフィールドとしていますが、日本近海ではおもに相模湾をモデル海域としています。そこでは、海洋の生元素循環に有孔虫類がどう関わっているのかを研究している。

ここ10年来、深海でも6,000m以深に広がる超深海の生物の起源と極限環境への適応生態に興味を広げ、マリアナ海溝チャレンジャー海淵、トンガ海溝ホライゾン海淵などの10,000mを越える海溝調査を計画し、実施しています。東京海洋大学神鷹丸[FISH2017]航海の様子は2017年夏に放映されたNHKスペシャル「ディープ・オーシャン」、第3集「超深海」の回で紹介されましたので、ご存知の方もいるかもしれません。最近、ケルマディック海溝のサンプルを手に入れましたので、世界で4つしかない1万メートルを超える海溝のうち3つの海溝のサンプルを手にしていることになります。

豊福 高志 特任准教授

Takashi Toyofuku, Research Associate Professor

専門:地球生物学、実験古生物学、地質学

研究内容紹介:

私は有孔虫を材料にバイオミネラリゼーションのプロセスを解明するために、室内飼育実験を通じてライブイメージングなどの方法で研究を進めています。

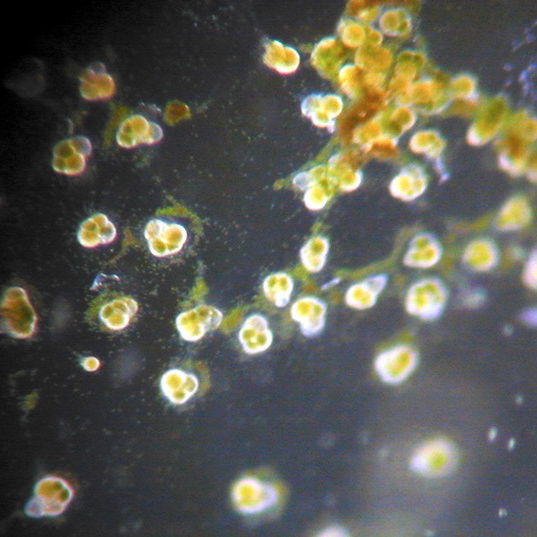

写真は室内で生まれた有孔虫の幼生です。細胞質が成長するのに伴って、海水からカルシウムと炭素などを集めてカルサイトの殻を形成します。この様子をタイムラプス撮影したり、カルシウムなどを染め分けてその挙動を観察することで、有孔虫がどのように石灰化するかを解明したいと思っています。

写真 有孔虫の幼生

写真 有孔虫の幼生

HOME

HOME Event

Event Photo

Photo Staff

Staff Link

Link 環境科学科Top

環境科学科Top Member Only

Member Only