![]()

海洋のもう一つの炭素リザバー

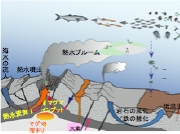

海水は炭素のリザバーとして重要な役目を担っており、温室効果ガスである大気中の二酸化炭素の挙動を考える上で非常に重要な場所です。その海洋は、炭素を主に重炭酸イオンの形で保持していますが、有機物として溶存している炭素も存在します。その溶存態有機物の炭素量は大気中に二酸化炭素として存在する炭素量に匹敵するとそれていますが、その起源および行方についてはまだ謎が残されています。本研究室では、海洋の溶存有機物に果たす海底熱水活動の役割に注目し研究を進めています。

なぜ、海底熱水活動なの?

深海底の熱水活動で噴出する熱水の起源は海水だということはご存じかと思います。地殻の割れ目などを通して地下深くに染み込んだ海水がマグマなどの熱源で加熱されて浮力を得た結果、海底面に噴出するものと考えられています。この過程(熱水循環と呼びます)で、海水と岩石は相互作用し、水に溶けやすい成分は海水に負荷され、逆に岩石に取り込まれる成分もあります。有機物はそもそも熱に弱いので、海水と共に海底下に染み込んだ溶存有機物はこの熱水循環過程で分解され、二酸化炭素やメタンになるかもしれません。そもそも、熱源に到達する前に、岩石や粘土鉱物に吸着などして取り除かれるかも...

一方で、海底下の還元環境で様々な鉱物の触媒作用と熱エネルギーによって無機物から有機物が合成されたり、また、海底下の微生物の活動により有機物の生産も起こっているかも知れません。

これらの作用の結果、熱水循環は果たして海水から溶存有機物を除去する除去源(Sink)として働くのか、供給源(Soure)として働くのか、また、その作用は地球表層の炭素の挙動を考える上で重要な役割といえるのか否か... 研究を進めています。

HOME

HOME Event

Event Photo

Photo Staff

Staff Link

Link 環境科学科Top

環境科学科Top Member Only

Member Only