50年以上続く活発な噴気活動と熱水活動

海底噴気活動と活火山「若尊」

若尊火口の生きている証拠

鹿児島湾奥部の黒酢で有名な福山町沖合には海面下からわき上がるガスによって海面が泡立ち、沸騰している(たぎっている)様に見えることから、古くから地元では「たぎり」と呼ばれる現象が知られていました。この「たぎり」ガスは海底から噴出する火山ガスであることが1975年から行われた小坂丈予先生を代表とするグループによる研究によって明らかにされました。

鹿児島湾奥部の黒酢で有名な福山町沖合には海面下からわき上がるガスによって海面が泡立ち、沸騰している(たぎっている)様に見えることから、古くから地元では「たぎり」と呼ばれる現象が知られていました。この「たぎり」ガスは海底から噴出する火山ガスであることが1975年から行われた小坂丈予先生を代表とするグループによる研究によって明らかにされました。

ではいったい、この「たぎり」はいつから活動していたのでしょうか? このたぎりガスは火山ガスであることから二酸化炭素を主成分としており、このガスが海底から噴出することで深層の海水は著しく酸性化しています(海水は通常pH=8くらいの弱アルカリですが、この海域では6程度です)。この環境では、炭酸カルシウムの殻をもつ生物は生息できず(殻が溶けてしまうため)、砂粒などを集めて体にまとう変わった生物が鹿児島湾内ではこの海域にだけ生息しています。そこで、この様な生物がどの程度古くまでさかのぼれるか調べることで、酸性化した水塊がいつくらいから生じているか明らかに出来ると考えた鹿児島大学の大木公彦先生が調査を行っています。その結果、おおよそ1953年頃以降、鹿児島湾奥部に広く酸性水塊が発生するようになったことを突き止めました(実際は、この話は桜島が大隅半島といつつながったか、ということと関係していますが、詳しくは大木先生の著書をご覧下さい)。ただし、若尊火口内の水深200mの海底堆積物中には、一切炭酸カルシウム殻をもつ生物が見いだせないことから、活動はもっと古くから起こっていた可能もあるとのこと。

以上のことから、少なくとも現在見られるような噴気活動は50年以上は続いていることが分かります。

熱水活動と若尊火口

1970年代に行われた本海域の総合調査の報告書には海底の割れ目から200℃の熱水(?)噴出の存在が記録されています。立ち上る熱水に巻き込まれたエビが、たちどころに赤くゆであがっていく様子が述べられています。しかし、当時その熱水がサンプリングされることはなく、噴出域の明確な位置も記録されていません。その後、1991年に本海域から化学合成依存生物であるハオリムシ類(いわゆるチューブワーム)の一種、サツマハオリムシが発見され、この様なハオリムシ類は熱水噴出孔周辺に多く生息することから、熱水活動発見への期待が高まりました。

しかし、地球化学分野の研究者が本海域の研究に取り組まなかったこともあり、生物学分野の研究のみが進められていきました。ここで、1997年に、本海域の調査に山中(当時博士後期課程2年生でした)が参加を認められ、「ドルフィン3k」の潜航調査の結果、ハオリムシがいる海丘上ではなく、若尊火口底の水深200mの海底から石油臭を放つ泥質堆積物が採取され、その臭いの原因 は、まさしく石油であることを確認しました。ただしこの石油は、「熱水性石油」と呼ばれるもので通常の石油とはやや異なり、250℃を超える熱水と有機物を含む堆積物が相互作用することで比較的短時間で生成するタイプのものでした(通常、数100万年以上を要する石油生成に対して数千年程度)。熱水性石油の存在は本海域において間違いなく熱水活動があった(もしくはある)ことを示す最初の確かな地球化学的証拠でした。

は、まさしく石油であることを確認しました。ただしこの石油は、「熱水性石油」と呼ばれるもので通常の石油とはやや異なり、250℃を超える熱水と有機物を含む堆積物が相互作用することで比較的短時間で生成するタイプのものでした(通常、数100万年以上を要する石油生成に対して数千年程度)。熱水性石油の存在は本海域において間違いなく熱水活動があった(もしくはある)ことを示す最初の確かな地球化学的証拠でした。

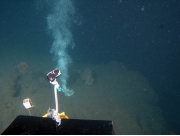

これに、気をよくしてその後もこの海域で行われる調査に二度ほど何とか潜り込み、石油のデータを増やしたのですが、やはり熱水そのものがとりたい。2002年以前は、JAMSTECの航海は公募制ではなかったため、鹿児島湾の航海が行われるのか、また、参加できるのか、大変な駆け引き(?)があったのですが、2003年以降、公募制となったことで、提案書が採択されれば主体的に調査が行えるようになりました。2003年度は山中の提案は不採択だったのですが、知り合いの課題が採択されたのに便乗し、若尊火口底の石油発見域に再訪を果たし(当時まだ潜水艇の位置だし精度に問題 があり同じ場所になかなか戻れなかった)、樹脂製のコアラーで泥の採取を試みたところ、「コアラーが溶けてる!」。海底面から湧出する熱水はゆらゆらと見える程度でゆっくりなのですが、海底面直下まで熱水が上がっていているようで、その場の泥の温度は海底面下30cmほどで130℃を超えていました。この泥から絞り出した間隙水は熱水成分が含まれたことから、ようやく、熱水と呼べるものの化学組成がこの海域で始めて得られました。2005年には山中の課題も採択され、若尊火口底の詳細な海底地形図の作成と広範囲の探索を行い、熱水の染み出しを複数箇所確認し、採取された泥の間隙水から似たような熱水があちこちから湧出していることがわかりました。

があり同じ場所になかなか戻れなかった)、樹脂製のコアラーで泥の採取を試みたところ、「コアラーが溶けてる!」。海底面から湧出する熱水はゆらゆらと見える程度でゆっくりなのですが、海底面直下まで熱水が上がっていているようで、その場の泥の温度は海底面下30cmほどで130℃を超えていました。この泥から絞り出した間隙水は熱水成分が含まれたことから、ようやく、熱水と呼べるものの化学組成がこの海域で始めて得られました。2005年には山中の課題も採択され、若尊火口底の詳細な海底地形図の作成と広範囲の探索を行い、熱水の染み出しを複数箇所確認し、採取された泥の間隙水から似たような熱水があちこちから湧出していることがわかりました。

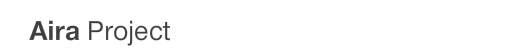

この2005年に得られた地形図を元に2007年に本海域に再訪を果たした際、地形から当たりを付けて捜索した結果、ついに200℃近い熱水を噴出する熱水噴出孔を発見。しかも、チムニーのような熱水性沈殿物の小山まで存在しました。この発見により、30数年前の目撃情報が改めて確認されたこととなり、少なくとも30年は熱水活動が本海域で続いていることがわかりました(上述した大木先生の酸性水塊の発生の 頃には熱水活動も始まっているとすると50年以上になります)。また、熱水噴出孔から極めて純度の高い熱水が採取され、本海域の熱水研究は大きく進展することとなりました。

頃には熱水活動も始まっているとすると50年以上になります)。また、熱水噴出孔から極めて純度の高い熱水が採取され、本海域の熱水研究は大きく進展することとなりました。

Yamanaka, T., Mizota, C., Murae, T. and Hashimoto, J. (1999) A current forming petroleum associated with hydrothermal mineralization in a submarine Caldera, Kagoshima Bay, Japan. Geochemical Journal. 33, 355-367.

Yamanaka, T., Ishibashi, J. and Hashimoto, J. (2000) Organic geochemistry of hydrothermal petroleum generated in the submarine Wakamiko caldera, southern Kyushu, Japan. Organic Geochemistry. 31, 1117-1132.

Ishibashi, J.-I., Nakaseama, M., Seguchi, M., Yamashita, T., Doi, S., Sakamoto, T., Shimada, N., Noguchi, T., Oomori, T., Kusakabe, M. and Yamanaka, T. (2008) Marine shallow-water hydrothermal activity and mineralization at the Wakamiko crater in Kagoshima bay, south Kyushu, Japan. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 173, 84-98.

Nakaseama, M., Ishibashi, J., Ogawa, K., Hamasaki, H., Fujino, K. and Yamanaka, T. (2008) Fluid-sediment interaction in a marine shallow-water hydrothermal system in the Wakamiko submarine crater, south Kyushu, Japan. Resource Geology, 58, 289-300.

本文および写真の無断転載はご遠慮下さい。海底の写真はJAMSTEC提供です。