![]()

姶良カルデラの中は...

鹿児島湾北部の海岸は北側の国分平野を除き東西の海岸線は急崖が海岸線に迫っています。これは、姶良カルデラの外輪山の一部であると考えられています。すなわちこの海域はカルデラ内を海が満たしているわけです。

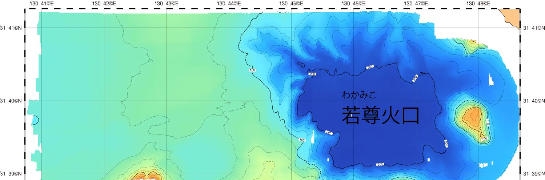

では、カルデラの中は現在どうなっているのでしょうか? 上図は海洋研究開発機構の調査船「なつしま」によって得られた海底地形の一部です。青色が濃いほど水深が深いことを示しますが、姶良カルデラのカルデラ底の平均水深は約140mで、東側には水深200mの別の穴があるのがわかります。また、その直ぐ東側には南北にやや長い円錐形の海丘もあります。この凹地と海丘は共にカルデラ形成時およびそれ以降の姶良火山の活動に関係した地形だと考えられます。

この凹地は現在も活発な噴気活動が見られることから(正確には海丘にも噴気がありますが)、活火山「若尊(わかみこ)」と火山噴火予知連によって命名されていますが、我々はこの凹地を姶良火山の今なお活動を続ける火口だと考え、「若尊火口」と呼んでいます。また、海丘はかつて鹿児島大学のグループにより流紋岩(溶岩の一種)で形成されている可能性が指摘されており、火道を充填していた溶岩の一部が隆起したものである可能性が考えられます。

奇妙な生物の住処

若尊火口の直ぐ東に位置する海丘上には「サツマハオリムシ」とという名の奇妙な生き物が群生しています。この生き物はゴカイ(多毛類)の仲間(すなわち動物)でありながら、口も消化器官もありません。その代わり、体の大部分は栄養体と呼ばれる微生物がびっしりと詰まった器官を持ちます。この栄養体の中の微生物は硫化水素を酸化する際に生じるエネルギーを用いることで植物のように二酸化炭素から有機物を生産することが出来ます。この微生物が生産する栄養を利用してこのサツマハオリムシは生きています。この様な微生物は化学合成細菌と呼ばれ、サツマハオリムシと共生関係を営んでいます。ハオリムシはその長い「根っこ」から細菌に必要な硫化水素を取り込み、鰓からは酸素を取り込み、この細菌の生息に適した環境を提供しています。

若尊の噴気周辺にこのサツマハオリムシが生息するのは、噴気ガス中に含まれるメタンや硫化水素が、間接的および直接的にサツマハオリムシ共生細菌のエネルギー源となっているからです(メタンは堆積物中の微生物の働きで海水中の硫酸イオンを硫化水素に還元する際の還元剤の役割を担っています)。熱水や湧水ではなく、火山由来のガスが主にこの生物を育んでいます。

若尊のサツマハオリムシは水深約80〜100mに生息していますが、ハオリムシ類の中では最も浅い場所に生息する群集です。普通は、より深い海に見られます。

最も浅い海にある熱水を噴く煙突

若尊火口の底では数カ所で温泉(科学的には「熱水」)が湧出していることが2003年の調査で確認されました。以来、毎年だいたい一度、無人潜水艇「ハイパードルフィン」による潜航調査が行われ、火口内の様子が調べられてきましたが、2007年の調査で、ついに200℃の熱水を噴出する場所を発見するに至りました。しかも、驚くことにこの噴出孔は熱水からの沈殿物によって形成した高さ2m近い円錐形の高まりを伴っていました。深海底の300℃を超える熱水噴出孔には頻繁に熱水からの沈殿物で形成する「チムニー(煙突)」が見られますが、若尊火口のような水深200mといった浅い場所では他に例がありません。

熱水は地下深くで岩石中やマグマから脱ガスしてくる成分を溶かし込んで海底面まで運び、海底から噴出する際の温度降下や酸化還元環境の変化から多くの成分をその場で沈殿させます。その一部がこの様なチムニーになるわけですが、要するに鉱床を作るポテンシャルがあります。この様な元素の移動および濃集過程(すなわち鉱床形成過程)を理解するためにも本海域は水深の浅さや海が穏やかなことなどから大変都合の良い海域と考えられます。

さらに詳しく

さらに詳しく さらに詳しく

さらに詳しく さらに詳しく

さらに詳しく