約2.5万年間に形成した姶良カルデラとその後の変遷

カルデラ湖の時代とその後の海水の侵入

姶良カルデラが鹿児島湾になるまで

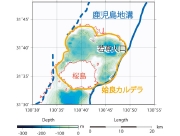

鹿児島湾奥部の海岸線は左図で示すようにおおよそ丸い形をしており、この海岸線が姶良カルデラのカルデラ壁となっています(オレンジ色の線で示してあります)。要するに、火山噴火で陥没した部分が水没しているわけです。この大規模な陥没を伴う噴火は約2万5千年前に起こったと考えられており、その時に噴出した火砕流堆積物が鹿児島湾岸の丘陵を厚く覆うシラス台地です。鹿児島湾の形は左図の青線で示す鹿児島地溝と呼ばれるほぼ南北に延びる陥没地形からなり、鹿児島湾そのものは数十万年前から存在したようです(姶良カルデラができる前、今よりさらに北まで海水が入っていた時期がありあす)。姶良カルデラは、噴火による陥没とこの地溝帯の陥没が合わさって複雑な地形を成しています。

鹿児島湾奥部の海岸線は左図で示すようにおおよそ丸い形をしており、この海岸線が姶良カルデラのカルデラ壁となっています(オレンジ色の線で示してあります)。要するに、火山噴火で陥没した部分が水没しているわけです。この大規模な陥没を伴う噴火は約2万5千年前に起こったと考えられており、その時に噴出した火砕流堆積物が鹿児島湾岸の丘陵を厚く覆うシラス台地です。鹿児島湾の形は左図の青線で示す鹿児島地溝と呼ばれるほぼ南北に延びる陥没地形からなり、鹿児島湾そのものは数十万年前から存在したようです(姶良カルデラができる前、今よりさらに北まで海水が入っていた時期がありあす)。姶良カルデラは、噴火による陥没とこの地溝帯の陥没が合わさって複雑な地形を成しています。

ところで、桜島の北東数キロの所に、新島(燃島)という島があります。この島は江戸時代の桜島の噴火の際に海底が隆起して島になった場所とされています。すなわち、カルデラ底の一部が海底から持ち上げられ、海底を掘らなくても、姶良カルデラの中に溜まったものを手に取ることができる非常に便利な場所です。この島の地質を研究した結果、姶良カルデラは、形成直後から鹿児島湾の一部ではなく、現在の桜島の位置にも外輪山を持ち、カルデラ内は淡水が溜まる湖であったことがわかりました。

その湖は、いつまで存在していたのでしょう? この新島の地層をよく見ると、あるときから多量の貝殻化石を含むようになります。そして、含まれる化石はどれも海水に住む貝です。淡水湖から海水に満たされた湾の一部に変化する時期がこの地層に記録されていました。

海水準変動と鹿児島湾

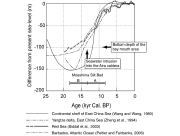

新島で採取した堆積物試料について、珪藻化石とともに炭素や窒素、硫黄の定量や同位体解析を行いました。合わせて、地層の年代測定も行い、その結果、姶良カルデラは約1万3千年前に急に海水で満たされたことがわかりました。また、海水に満たされる前も、湖内に海水の影響が認められ、現在桜島のある南側の外輪山を挟んで海と接していた事がわかりました。1万3千年前という時期は、最後の氷河期が終わり暖かくなり始める時期です。それまで、南極大陸などで大きく発達していた氷河が解け始め、海に流れ込み、海水準が上昇する時期に対応します。カルデラ内への海水の侵入はこの海水準の上昇と対応しているように見えますが、どうもそれだけでは外輪山を乗り越えられそうにありません(当時、既に桜島が発達中でしたが、まだ小さく、この時期の桜島の活動は海面下もしくは海面ぎりぎりで起こっていたと考えられています)。桜島の西側の桜島水道は一番浅いところで水深30mほどです。桜島の東側は現在大隅半島と繋がっていますが、これは大正の噴火の際に繋がりましたから、それ以前の海図を見ると、水深は70mほどです。これだと、何とか越えられそうです。でも、この70mの水道は外輪山としては低いので、元々はもっと高かったように思われます。そこで、桜島の活動史を見ると、1万3千年前に比較的大きな噴火をしているようです。この噴火が引き金となり、桜島の東側の外輪山が壊れ、急に海水が入ってきたと考えることができます。なお、外輪山は元々溶岩や火山灰などの火山噴出物が降り積もってできたものですから、中がすかすかで、透水性がよいと期待されます(富士山なんかも泉が多いですよね)。このすかすかの外輪山を通じて海水は湖側に染み込んでいたようで、その影響もちゃんと新島の堆積物に見えています。このことからもう一ついえるのは、1万3千年よりずっと前から桜島の南側は海だったということです。氷河期に海水準が下がった際、鹿児島湾は一度淡水化した可能性が指摘されていますが、新島の地層に残された記録からは、少なくとも1万8千年前以降は鹿児島湾全体が淡水化したことはなかったようです。鹿児島湾の湾口部は水深が約100mですから、1万8千年前以降、海水準は現在と比べて-100m以下に下がったことがないことも、これらの事からいうことができます。

新島で採取した堆積物試料について、珪藻化石とともに炭素や窒素、硫黄の定量や同位体解析を行いました。合わせて、地層の年代測定も行い、その結果、姶良カルデラは約1万3千年前に急に海水で満たされたことがわかりました。また、海水に満たされる前も、湖内に海水の影響が認められ、現在桜島のある南側の外輪山を挟んで海と接していた事がわかりました。1万3千年前という時期は、最後の氷河期が終わり暖かくなり始める時期です。それまで、南極大陸などで大きく発達していた氷河が解け始め、海に流れ込み、海水準が上昇する時期に対応します。カルデラ内への海水の侵入はこの海水準の上昇と対応しているように見えますが、どうもそれだけでは外輪山を乗り越えられそうにありません(当時、既に桜島が発達中でしたが、まだ小さく、この時期の桜島の活動は海面下もしくは海面ぎりぎりで起こっていたと考えられています)。桜島の西側の桜島水道は一番浅いところで水深30mほどです。桜島の東側は現在大隅半島と繋がっていますが、これは大正の噴火の際に繋がりましたから、それ以前の海図を見ると、水深は70mほどです。これだと、何とか越えられそうです。でも、この70mの水道は外輪山としては低いので、元々はもっと高かったように思われます。そこで、桜島の活動史を見ると、1万3千年前に比較的大きな噴火をしているようです。この噴火が引き金となり、桜島の東側の外輪山が壊れ、急に海水が入ってきたと考えることができます。なお、外輪山は元々溶岩や火山灰などの火山噴出物が降り積もってできたものですから、中がすかすかで、透水性がよいと期待されます(富士山なんかも泉が多いですよね)。このすかすかの外輪山を通じて海水は湖側に染み込んでいたようで、その影響もちゃんと新島の堆積物に見えています。このことからもう一ついえるのは、1万3千年よりずっと前から桜島の南側は海だったということです。氷河期に海水準が下がった際、鹿児島湾は一度淡水化した可能性が指摘されていますが、新島の地層に残された記録からは、少なくとも1万8千年前以降は鹿児島湾全体が淡水化したことはなかったようです。鹿児島湾の湾口部は水深が約100mですから、1万8千年前以降、海水準は現在と比べて-100m以下に下がったことがないことも、これらの事からいうことができます。

Yamanaka, T., Miyabe, S., Sawai, Y. and Shimoyama, S. (2010) Geochemical and diatom evidence of transition from freshwater to marine environments in the Aira Caldera and Kagoshima Bay, Japan, during post-glacial sea-level rise. Journal of Asian Earth Sciences, 39, 386–395.

Kameyama, S., Shimoyama, S., Miyabe, S. and Yamanaka, T. (2008) Water mass conditions during the last 11,000 years in the innermost part of Kagoshima Bay, South Kyushu, Japan: evidence from the fossil shell assemblages, oxygen and carbon isotopic compositions. 九州大学大学院理学研究院紀要, 32, 97-112.

大木公彦 著 「鹿児島湾の謎を追う」春苑堂出版 がとても参考になります。

本文の無断転載はご遠慮下さい。