レアメタルの一つ、アンチモンの巨大鉱床発見!

表層の現世堆積物中に多量の輝安鉱(硫化アンチモン)が!

水深も浅いし、熱水中の硫化水素濃度も低いのに硫化物マウンドが...

深海(ここでは1000m以深の話)の海底で起こる熱水活動では、熱水噴出孔として立派な硫化物のチムニーが形成していることが良くあります。この硫化物は黄鉄鉱や黄銅鉱であることが多く、その他には閃亜鉛鉱や方鉛鉱が含まれることもあります。この様な熱水噴出孔の周りには、このチムニーが壊れたものが積み重なってできたマウンド(盛り上がった地形)、すなわち硫化物マウンドがあり、これが沢山たまると立派な硫化物の鉱体となります。一方、300℃を超える温度で噴出する熱水には硫化水素が多量に含まれ、噴出孔から吹き出た後に急冷されることで硫化物の沈殿を生じ、それが真っ黒な煙のように見えると「ブラックスモーカー」と呼ばれたりします。すなわち、深海の熱水活動では多くの硫化物を伴うことが良くあります。

深海(ここでは1000m以深の話)の海底で起こる熱水活動では、熱水噴出孔として立派な硫化物のチムニーが形成していることが良くあります。この硫化物は黄鉄鉱や黄銅鉱であることが多く、その他には閃亜鉛鉱や方鉛鉱が含まれることもあります。この様な熱水噴出孔の周りには、このチムニーが壊れたものが積み重なってできたマウンド(盛り上がった地形)、すなわち硫化物マウンドがあり、これが沢山たまると立派な硫化物の鉱体となります。一方、300℃を超える温度で噴出する熱水には硫化水素が多量に含まれ、噴出孔から吹き出た後に急冷されることで硫化物の沈殿を生じ、それが真っ黒な煙のように見えると「ブラックスモーカー」と呼ばれたりします。すなわち、深海の熱水活動では多くの硫化物を伴うことが良くあります。

一方、若尊火口で噴出する熱水は硫化水素濃度がそれほど高くありません。また、熱水の温度が低いためか、溶存する金属濃度も低いようで、噴出孔からでた後も熱水から沈殿物は生じず、透明なままです(これをクリアスモーカーと言うこともありますが、透明な煙って…)。そういった化学的な特徴を反映してか、チムニーは主にタルク(滑石:マグネシウムを含むケイ酸塩鉱物)からなり、その他は炭酸塩鉱物などを少量含み、硫化物は輝安鉱(アンチモンの硫化物)と黄鉄鉱を僅かに含むのみで基本的に真っ白な外観です。しかし、このチムニーの下に真っ黒な塊がごろごろと落ちており、マウンドを成していました。これを採取して見て見ると、ほぼ輝安鉱の塊、すなわち、硫化物マウンドがあったわけです。

上述した通り、硫化物マウンドは硫化物のチムニーが壊れて積み重なったものと考えるのが一般的です。しかし、若尊ではチムニー中に硫化物は僅かしか含まれず、その下にごろごろと転がっている硫化物とはまるで様子が違います。この違いを説明するには2つの方法しかありません。一つは、噴出する熱水の組成が以前は硫化水素や金属に富み硫化物のチムニーを作っていたが今は熱水組成が変化して違った組成のチムニーを作っているという考え方、もう一つは、硫化物塊がマウンド地形を呈しているけど、そもそも通常の硫化物マウンドと成因が違う(チムニーが壊れて積み重なったものではない)という考え方です。このいずれの考え方が正しいのかを明らかにするために2010年度の課題研究として小見山君が産総研の村上博士の協力の下、分析に取り組みました。

海底下で出来ている!

真っ白い熱水チムニーの下にマウンドを成している真っ黒い硫化物塊(輝安鉱塊)の成因を探る目的で、微量元素の分析を行いました。具体的には、顕微鏡サイズの鉱物毎に金、銀、銅、ヒ素などと、希土類元素(Rare Earth Element、以下REE)の定量を行いました。REEはそれが鉱物と共に沈殿した時の周辺の環境を知る指標として大変有効です。また、予備研究から輝安鉱に金や銀が濃集している傾向が認められていたので、金、銀の濃集域を確かめることも研究目的としました。

真っ白い熱水チムニーの下にマウンドを成している真っ黒い硫化物塊(輝安鉱塊)の成因を探る目的で、微量元素の分析を行いました。具体的には、顕微鏡サイズの鉱物毎に金、銀、銅、ヒ素などと、希土類元素(Rare Earth Element、以下REE)の定量を行いました。REEはそれが鉱物と共に沈殿した時の周辺の環境を知る指標として大変有効です。また、予備研究から輝安鉱に金や銀が濃集している傾向が認められていたので、金、銀の濃集域を確かめることも研究目的としました。

分析の結果、詳細はまだ論文化していないのでここでは省きますが、この輝安鉱の塊は共存する重晶石のREEの存在パターンから海水の寄与の非常に少ない還元的(酸素に欠く)環境で沈殿しており、現在熱水を噴出しているタルクを主成分とする真っ白なチムニー中の重晶石から得られた結果とは明瞭に異なるものであることがわかりました。これはすなわち、輝安鉱塊は海底面下で出来たことを示しており、崩壊したチムニーが積み重なっているものではないと言えます。もし、この輝安鉱塊がいわゆるチムニーが積み重なったマウンドであれば、輝安鉱の量はマウンドの体積+アルファしか期待できませんが、海底面下で出来ているなら、輝安鉱塊が海底面下に広く広がっている可能性がある、と期待できます。

よくよく見るとそこら中に...

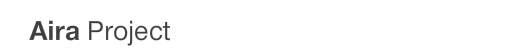

若尊火口内でこれまでに採取していた海底面下数m〜6mの深度まで得られているコア試料には、海底面に熱水湧出が知られている場所で採取したものについては、右の写真のように輝安鉱が泥中に脈状に沈殿している様子が多数見られていました。改めてこれらコア試料についてアンチモンの定量を行ったところ、輝安鉱脈があるところでアンチモン濃度が高い(重量比で最大10%程度)のは当然ながら、輝安鉱脈が必ずしも見られないコア試料でも、一部のものを除き、数%程度のアンチモンが含まれていることがわかりました。熱水から沈殿して日が浅い本海域の堆積物中の輝安鉱は結晶が小さく結晶化の程度も弱いので、X線を使った鉱物組成の解析(XRD解析)では輝安鉱の存在は必ずしも確認できないのですが、目に見えない、X線で見えないだけで一瞬でも熱水が来ていれば、輝安鉱が堆積物中に沈殿しているようです。これらのデータから、少なくとも表層から5mの深さまでの堆積物中にはアンチモンが平均濃度6%程度で含まれていると推定しました。

若尊火口内でこれまでに採取していた海底面下数m〜6mの深度まで得られているコア試料には、海底面に熱水湧出が知られている場所で採取したものについては、右の写真のように輝安鉱が泥中に脈状に沈殿している様子が多数見られていました。改めてこれらコア試料についてアンチモンの定量を行ったところ、輝安鉱脈があるところでアンチモン濃度が高い(重量比で最大10%程度)のは当然ながら、輝安鉱脈が必ずしも見られないコア試料でも、一部のものを除き、数%程度のアンチモンが含まれていることがわかりました。熱水から沈殿して日が浅い本海域の堆積物中の輝安鉱は結晶が小さく結晶化の程度も弱いので、X線を使った鉱物組成の解析(XRD解析)では輝安鉱の存在は必ずしも確認できないのですが、目に見えない、X線で見えないだけで一瞬でも熱水が来ていれば、輝安鉱が堆積物中に沈殿しているようです。これらのデータから、少なくとも表層から5mの深さまでの堆積物中にはアンチモンが平均濃度6%程度で含まれていると推定しました。

本海域での輝安鉱の生成条件を、既存の研究から考察すると、熱水の温度が下がることが一番効いているようです。すなわち、200℃以上で堆積層内を上昇しているうちは輝安鉱は沈殿しませんが、それが200℃を切るととたんに輝安鉱を沈殿させているようです。よって、輝安鉱の分布は熱水が上昇する際の上面に面的な広がりを持って存在することが期待されます。

熱という物理的指標で海底下の熱水の分布を見ると

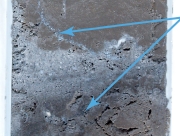

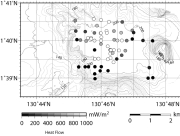

上述したように、熱水が堆積層内を上がってきている場所には輝安鉱が沈殿していることが推定されます。長いコア試料をどんどん採取して輝安鉱の沈殿の海底下における広がりを確認する方が、本海域のアンチモン存在量の正確な推定には必要と思われますが、それをするには時間も費用もかかります。そこで、これまでに熱水活動の広がりや海底下の熱源の規模を推定する目的で九州大学の大学院生であった藤野さんが広範囲にわたって測定していた地殻熱流量(海底下からどれくらいの熱が運ばれてきているか、すなわち、海底下のどこが熱いか)を参考にしました。地殻熱流量が高い場所は海底下にマグマなどの熱源が存在することを示すとも言えますが、海底下に熱水が広がっていれば、当然それも熱源として高い地殻熱流量が得られます。その高い地殻熱流量値の分布と、これまでに確認されている海底面の熱水湧出域、海底地形などから総合的に考えると、輝安鉱の分布は若尊火口の北西側にだいたい制限されるようで、その面積はおおよそ直径1.5kmの円に近似できました。

上述したように、熱水が堆積層内を上がってきている場所には輝安鉱が沈殿していることが推定されます。長いコア試料をどんどん採取して輝安鉱の沈殿の海底下における広がりを確認する方が、本海域のアンチモン存在量の正確な推定には必要と思われますが、それをするには時間も費用もかかります。そこで、これまでに熱水活動の広がりや海底下の熱源の規模を推定する目的で九州大学の大学院生であった藤野さんが広範囲にわたって測定していた地殻熱流量(海底下からどれくらいの熱が運ばれてきているか、すなわち、海底下のどこが熱いか)を参考にしました。地殻熱流量が高い場所は海底下にマグマなどの熱源が存在することを示すとも言えますが、海底下に熱水が広がっていれば、当然それも熱源として高い地殻熱流量が得られます。その高い地殻熱流量値の分布と、これまでに確認されている海底面の熱水湧出域、海底地形などから総合的に考えると、輝安鉱の分布は若尊火口の北西側にだいたい制限されるようで、その面積はおおよそ直径1.5kmの円に近似できました。

アンチモンの推定埋蔵量は... そして金(gold)は?

以上の推定と、本海域の堆積物のおよその密度が1立方センチあたり2gであることを合わせて考えると、鉱体の体積は、

以上の推定と、本海域の堆積物のおよその密度が1立方センチあたり2gであることを合わせて考えると、鉱体の体積は、

750㎡(輝安鉱の広がるエリアの半径の二乗) x π x 5m(厚さ) x 2(密度)= 1766万トン

まあ、きり良くして1500万トンで、平均アンチモン濃度6%をかけて約90万トンの埋蔵量を算出しました。

これが正しいかどうか、今後のさらなる調査を待たなくてはいけませんが、熱水噴出孔の下に転がっている輝安鉱の塊はアンチモンの濃度が50%を越えますので、こんなものが海底下にごろごろとあると推定埋蔵量はさらに上がってしまいます。逆に、輝安鉱の分布が期待したほど面的に広がりがなければ見積もり値が過大評価されていることになります。また、埋蔵量と可採量は別なので、その点も加味して頂かなくてはいけませんが、それにしても、かなり多くのアンチモンが眠っていることが期待できます。

ちなみに、まだ論文化していないので詳細を省きましたが、この輝安鉱には金も含まれており、アンチモンが90万トンなら金は25トンの埋蔵量が期待されます。これもなかなか侮れない量です。

ということで、錦江湾(きんこうわん:鹿児島の方は鹿児島湾とは呼ばない)は、ついに「金鉱湾」になった訳です(パチパチパチ)。

本成果は姶良プロジェクトメンバーおよび東京大学生産技術研究所の浦 環教授![]() やJAMSTECの中谷博士を初めとした海中ロボットグループによって得られたものです。

やJAMSTECの中谷博士を初めとした海中ロボットグループによって得られたものです。

小見山力多, 山中寿朗, 前藤晃太郎, 村上浩康, 石橋純一郎, 島田和彦, 中谷武志, 千葉仁 (2011) 「浅海熱水湧出に関連したアンチモンに富み金を含む沈殿物の形成条件」地球惑星科学連合大会にて口頭発表(2011/5/22), 会場: 幕張メッセ国際会議場(千葉).

本文の無断転載はご遠慮下さい。