情報リテラシー 火曜4限

| ~1回目 ガイダンス~ | |

|

|

| ~2回目~ | |

|

|

| ~3回目以降~ | |

| Microsoft Word |

|

|

|

| 知財関連教育 | |

|

|

| Microsoft PowerPoint |

|

|

|

| Microsoft Excel |

|

|

|

| Microsoft Excel |

|

|

|

| Microsoft Excel |

|

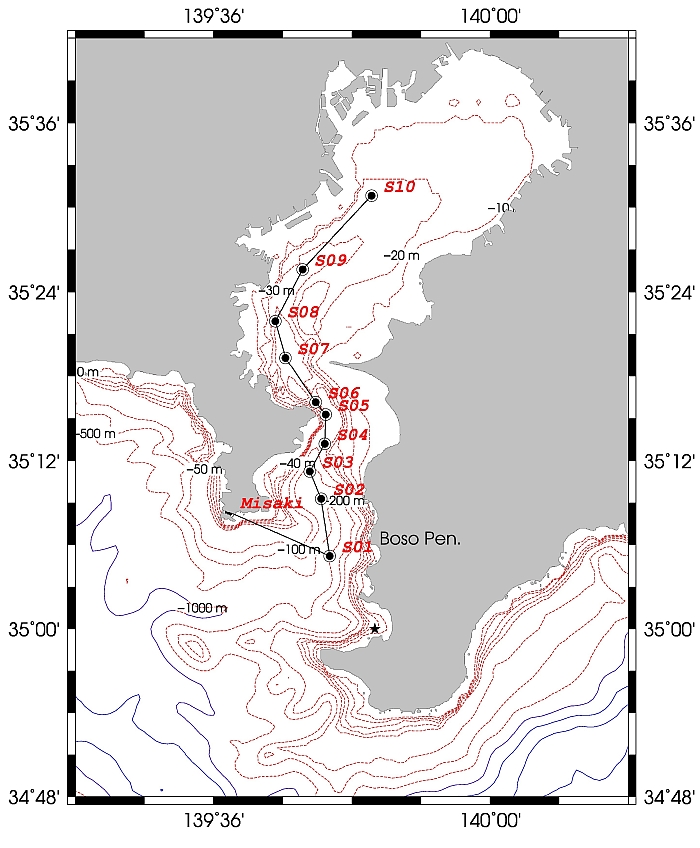

| エクセルによる描画の限界を知り、海洋学ではどのようにデータを見るかを知る まずはエクセルでグラフを書く。 データはここからダウンロード 既存の観測データを用いて、作図。→ 鉛直プロファイル・散布図・断面図 1)各測点の水温・塩分などの鉛直プロファイルを書いてみる。 鉛直プロファイルなので、縦軸は深度、横軸が各パラメータということになる。 2)ある測線における断面図を書いてみる。等高線を使う。 データの善し悪しを調べてみる。→ 最小二乗法(エクセルの関数の中身を知る) →ODVフォーマットのデータ 次にOcean Data View(ODV)でいろんな海域の様々なデータを見る

|

|

| 昔ながらのウェブサイトの作り方:Hyper Text Markup Language(HTML) | |

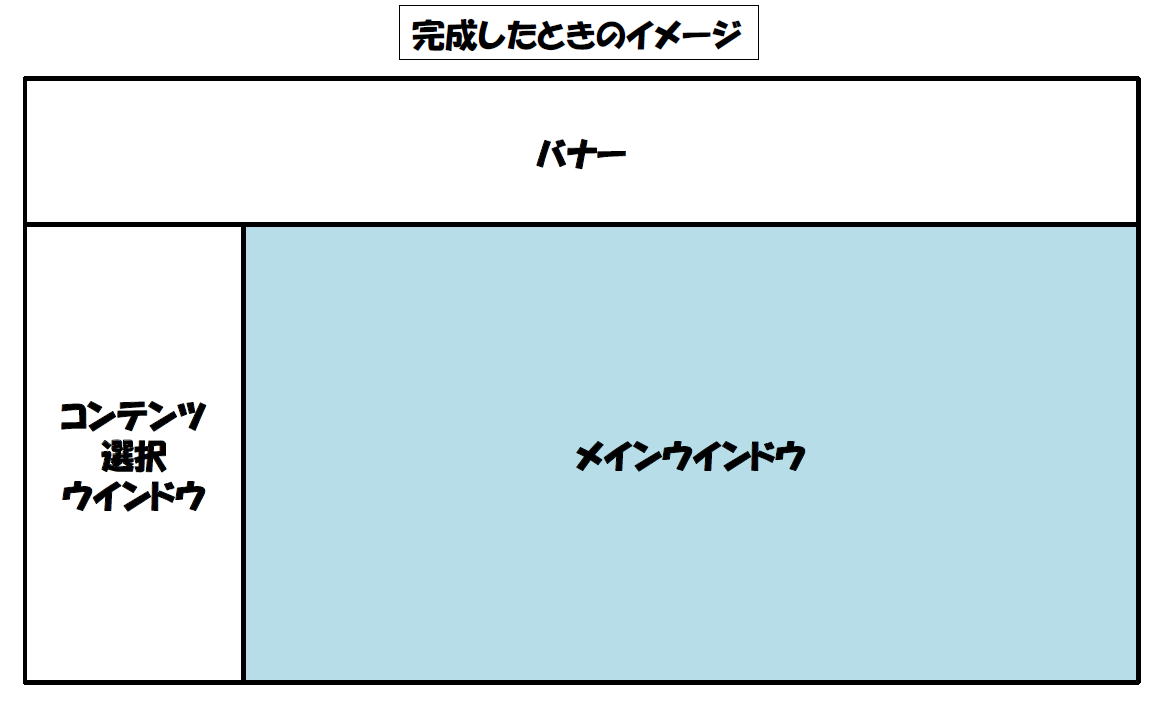

コンテンツを選択するとメインウインドウで表示されるページが変わるようにできるようにする(リンクの張り方)。 あとは図表の説明をしておわり。

|

|